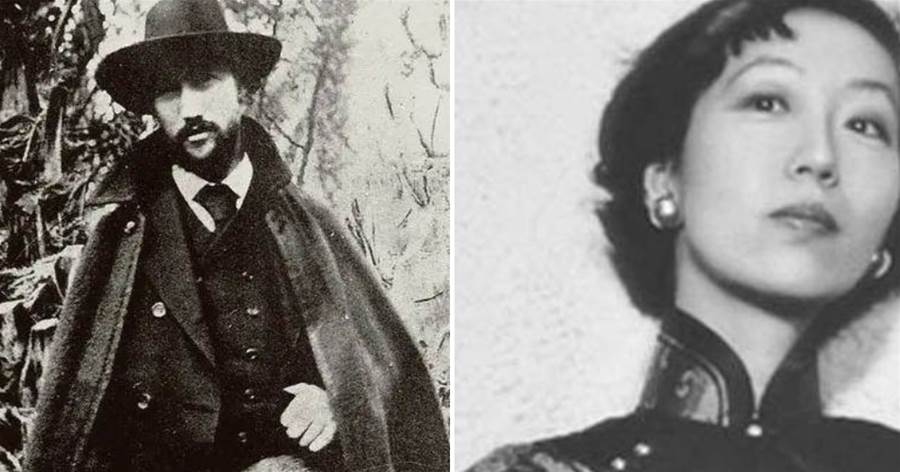

1891年,聲譽達到了巔峰的王爾德到巴黎小住。

彼時,一位名不見經傳的年輕人千方百計見到了王爾德,一方面是因為王爾德的文學影響,另一方面卻是因為王爾德是同性戀。

這位年輕人,就是紀德。

紀德是誰?

他是1947年的諾貝爾文學獎獲得者;

薩特說:「他為我們活過一生,我們只要讀他的作品便能再活一次。」

加繆說:「紀德支配了我的青年時代。」

余華則感嘆看完紀德的《窄門》之后渾身顫抖,感覺這輩子要是能寫這麼一本書就心滿意足了。

紀德和王爾德一樣,是同性戀。

後來,王爾德因同性戀關系,導致聲名狼藉、鋃鐺入獄,紀德仍與之保持親密聯系,在監獄中,王爾德在《自深深處》對自己的同[性.愛]人進行了最深情的告白。

紀德從不避諱描寫同性之間的愛欲,在其成名作《背德者》之中塑造的米歇爾,就是同性戀,紀德還說:

我在本書中投進了全部都熱情、全部淚水與全部心血。讀者的義憤填膺會從米歇爾那里轉到我的身上,只要稍有可能,人們還會把我和他混為一談。

米歇爾是什麼樣的人呢?他是極端的個人主義,是可怕的利己主義者,他不顧世俗的道德,是一個背德者。

01

米歇爾從小就接受母親給他的嚴肅教育,十五歲時,母親去世,他和父親相依為命。

父親學識淵博,是知名的歷史學家,父親傳授他知識,給他愛。將近二十歲,米歇爾學業大進,開始參與父親的研究工作。

父親并沒有將他當做什麼都不懂的年輕人,而是將他當成平起平坐的伙伴,而米歇爾也當之無愧,他以父親的名義發表文章,大獲成功,也有了一定的名氣。

就這樣,米歇爾整天與廢墟和書籍打交道,對于生活,他并不了解,他喜歡朋友,是因為熱愛友誼,而不是熱愛朋友,他對朋友忠誠,是因為忠誠是高尚品質的要求,他珍視人類的美好情感。

直到24歲,父親去世,生活才稍微有點改變。

父親彌留之際,不忍心把米歇爾一個人丟在世上,于是就給他訂了一門親事,女方是青梅竹馬的瑪絲琳。

就這樣,米歇爾和瑪絲琳結婚了。

但米歇爾根本就不愛瑪絲琳,也不理解瑪絲琳,他是堅定的無神論者,而瑪絲琳是虔誠的信徒。

他能做的,就是對妻子保持應有的尊敬、憐憫和溫情。

此時的米歇爾,只是在維持著一份行為上的義務,他照顧妻子,只是他覺得這是他應該盡的義務。他內心,情感仍是一片荒漠。

02

按照結婚的習慣,他們進行新婚旅行,那時候,米歇爾才發現自己弱不禁風,甚至還沒有瑪絲琳強壯。

在路上,米歇爾某些原本沉睡的身體官能,變得亢奮起來,隨之而來的,是日益感到疲憊,甚至開始咳血。

為了不讓妻子看見自己咳血,米歇爾將所有痕跡都清洗干凈,另一方面,他卻氣惱妻子不知道他的身體狀況。

最后,他實在忍不住說:「昨天夜里我咳血了。」

瑪絲琳臉色本就因疲勞而蒼白,聽到這話又更白了幾分,她一頭栽倒在甲板上。

醫生來了,看了兩人的身體,明確地說:瑪絲琳沒事,米歇爾病情嚴重。

如果要看別人對你怎麼樣,生一次病就夠了。

為了米歇爾能夠好起來,瑪絲琳細致入微地照顧他,把他帶到適合養病的地方,讓他一天一天好起來。

而米歇爾呢?也萬分渴望一個健康的身體,他制定嚴格的健康計劃,如果瑪絲琳沒有按照計劃執行,他就開始責備。

與此同時,米歇爾還越來越喜歡年輕漂亮的男子,但瑪絲琳并沒有對此有任何防備。

身體越來越好,背德也越來越嚴重,為了單獨和男孩們相處,他甚至覺得身旁的瑪絲琳礙事,背著瑪絲琳偷偷出去。

就這樣,米歇爾越來越自我,越來越自由,越來越癡迷于感官的享受。

自從生病以后,他丟棄了很多東西,如同牲畜一樣,全部心思都用在生活上。

03

身體恢復一些健康后,米歇爾開始工作,可是他發現,自己再也不能像曾經那樣去工作了,那樣的生活令他厭倦。

他甚至輕視他曾經引以為豪的滿腹經綸,蔑視他當初視為生命的學術研究。

他發現,學術之外的生活,多麼令他癡迷啊!對于生活,他覺得自己剛剛出世。

梭羅說過,拋開一切多余的東西,剩下的才是真正的生活。

米歇爾如今就打算抖掉身上一切多余的東西,赤裸裸地生活。

他一方面極為自我,另一方面,為了不讓妻子打擾到他的再生,他盡力做出一個樣子——忠貞不渝。

但這忠貞不渝,也因為只是表演而日益虛假起來了。

然而,謊言和虛假若是做得多了,也就習慣了。

「公認的最卑劣之事難于下手,只是對從未干過的人而言,一旦干了出來,哪一件都會變得既容易又有趣。」

米歇爾就這樣,一邊欺騙著瑪絲琳,一邊追求著官能的享受。

他們一直在游蕩,米歇爾不想工作,滿足于這樣的游蕩,但瑪絲琳并不這樣想,她覺得,這樣的生活,終究只是暫時的。

米歇爾發現了瑪絲琳的憂愁,于是提議回家。

回到家沒多久,米歇爾才得知,妻子懷孕了。

他一方面告誡自己,要好好照顧瑪絲琳,另一方面,身體卻比他的話更誠實地做出反應,他和老管家的兒子廝混在一起,將妻子丟在一邊,過著自己逍遙快活的日子。

說好的要好好照顧瑪絲琳,要好好愛瑪絲琳,結果卻做了相反的事,照顧沒照顧到,反而傷害了瑪絲琳。

一陣繁忙的生活過后,瑪絲琳的身體也出了問題,但她忍著不哀怨,只是默默承受。

瑪絲琳病倒在床上,米歇爾還出去和朋友約會,朋友說:「您有妻子孩子,就留下吧,生活有千百種形式,每人只能經歷一種。我是按照自己的身材剪制幸福的。」

米歇爾卻說:「我也是按照自己的身材剪制幸福的,不過,我的個子長高了,現在,我的幸福金箍著我,有時候,勒得我幾乎喘不過氣來。」

一夜攀談,等他回到家的時候,妻子病發,危在旦夕,孩子也流產了。

人性原本就涼薄,卻還渴望著白頭偕老,這大概是人世間最可笑的事情之一了。

就像張愛玲在《傾城之戀》里說的:

執子之手,與子偕老,這是最悲哀的一首詩,生與死與別離,都是大事,不由我們支配,比起外界的力量,我們多麼小,多麼小,可是我們偏要說‘我永遠和你在一起,我們一生一世都別離開’,好像我們自己做得了主似的。

04

當然,米歇爾也歇心照顧瑪絲琳,但那不是因為愛,而是因為他記得在他生病的時候,瑪絲琳也歇心照顧過他。

瑪絲琳病入膏肓,醫生說最好去空氣新鮮的地方修養。

瑪絲琳渴望回到諾曼底,因為那里的氣候對她最適宜。

到了諾曼底之后,米歇爾又開始和不同的男子廝混,不知情的瑪絲琳,盡管身體不適,但為了不讓他擔心,依舊強撐著,無怨無悔。

米歇爾也試圖收心,牢牢抓住自己的愛情,可是另一方面,他心里卻告訴自己,妻子瑪絲琳給他帶來的幸福,毫無用處。

他們再次啟程旅行,可是在旅途上,瑪絲琳再一次病倒了,醫生說,最好到阿爾卑斯山去療養,因為那里空氣清新。

起初,米歇爾對這趟旅行充滿期待,在阿爾卑斯山,瑪絲琳的身體也漸漸好起來,繼續療養下去,或許能夠痊愈。

可是米歇爾卻對這個地方感到厭倦了,他渴望新的冒險,于是,不顧妻子的身體,再次出發。

此后,不斷輾轉在路上,瑪絲琳的身體一天比一天虛弱,但米歇爾卻不愿意停止,他只想往前,他只看到自己想要什麼,至于妻子,那應該是跟他一樣,可是他忘了,他生病的時候,妻子是怎樣照顧他的啊!

瑪絲琳說:

「我理解你們的學說,不過,它要消滅弱者。」

米歇爾回:

「理所當然。」

聽見米歇爾的話,瑪絲琳恐懼得渾身顫抖,他明白,瑪絲琳所要的幸福,就是他所討厭的安寧。

不斷旅行,不斷前進,他一次次拋開病中的妻子,去尋找自己以為的美好,和男人約會,和女人上床,另一邊,妻子病得越來越嚴重,最終慘然離世。

涼薄之人,終究無法偕老。

05

瑪絲琳離世三個月后,米歇爾對朋友說:

善于爭得自由不算什麼,難在善于運用自由。

米歇爾一開始過著按部就班的生活,和所有人一樣,認真工作,努力上進,可是一場大病后,他發現自己原來的生活,根本不是生活,他覺得那種安寧的日子,就像某種機器一樣,按照某些固定的程序活著。

這些程序,不是別的,就是人的觀念、道德、文化、文明等造成的。

大病之后,為了讓身體康復,米歇爾開始追求感官的享受,并沉迷于這樣的生活,此后,他開啟了官能享受至上的生活,同時也開始了背德的生活。

其實說是背德,但米歇爾背了什麼德呢?他又背了誰規定的德呢?他只是追求自己想要的生活,只是追求自己喜歡的生活,他也照顧自己的妻子,也知道要愛自己的妻子,可是在生命的渴望面前,他總是屈服于本性的渴望,按照自己的身材剪制幸福。

就像他自問的那樣:

「我能自主選擇我的意愿嗎?能自主決定我的渴望嗎?」

盧梭說:

人在變為生活于社會的人和奴隸的時候,就成為懦弱的、膽小的、自卑的人,他的溫柔軟弱的生活方式使其體力和勇氣同時衰退了。

米歇爾曾經也是盧梭說的社會的人和奴隸,可是後來他想回歸自然,卻活得那麼背德。

在這一點上,真如倉央嘉措所感慨的:「世間安得雙全法,不負如來不負卿。

」

從人的自由上來看,米歇爾并沒有做錯什麼,瑪絲琳也沒有做錯什麼,這個悲劇之所以發生,就是文明社會所要求的生活,和這樣的生活完全不同。

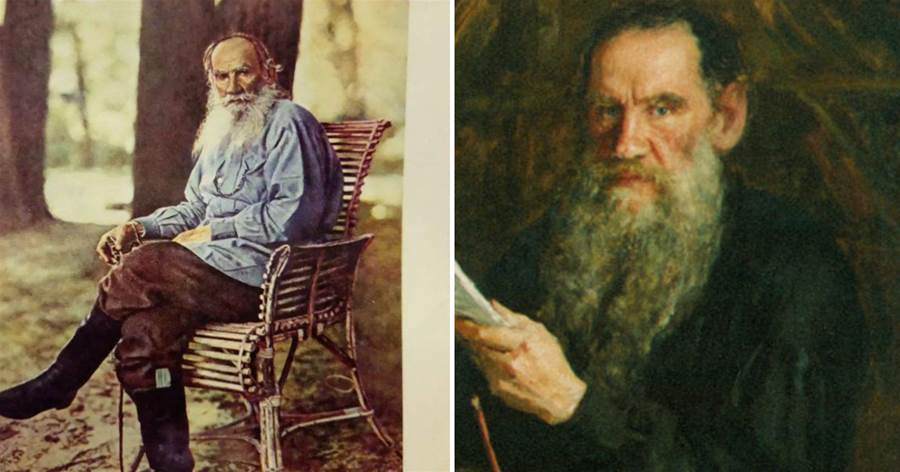

紀德說:

「我相信我自身中最稱得上誠懇的,就是痛恨別人所謂的德行」。

《背德者》就是紀德的自白,是他對如何生活的追問,是他對幸福的追問,是他對人本身的探索。

06

什麼是真正的幸福?

羅素說:須知參差多態,乃是幸福本源。

可紀德卻告訴我們,幸福就是做你自己。

對于米歇爾,紀德并不批判,也不一棍子打死,他還說:「他應該有一個位置。」

在這個故事里,唯一的悲劇成分就在于,米歇爾追求自己的幸福的時候,傷害了自己的妻子瑪絲琳,瑪絲琳溫柔賢淑,是傳統意義上近乎完美的女人,卻郁郁而終。

紀德也說:

「我把瑪絲琳寫得那麼賢淑,并非徒勞,讀者不會原諒米歇爾把自己看得比他還重。」

這種邏輯符合世俗的觀念,但對于我們來說,不得不思考一個問題,一個人賢良淑德,就一定能從別人身上得到幸福嗎?

不,絕對不是,一個人的幸福,絕非是寄托于他人的東西,而是自己內在的需要,我們的生命里就有幸福所需要的全部密碼,完全不需假他人之手得到幸福。

都說人性涼薄,這話原已是眾生共識,但那麼多人卻渴望白頭偕老,這原本沒錯,可是白頭偕老不是說白頭就白頭的,不是說偕老就偕老的,還要看看那涼薄二字。

對于幸福,要知道那不是向外求得的,對于追求幸福的過程,要知道善良終究是底線,沒有了這個底線,人就和野獸沒什麼差別了!