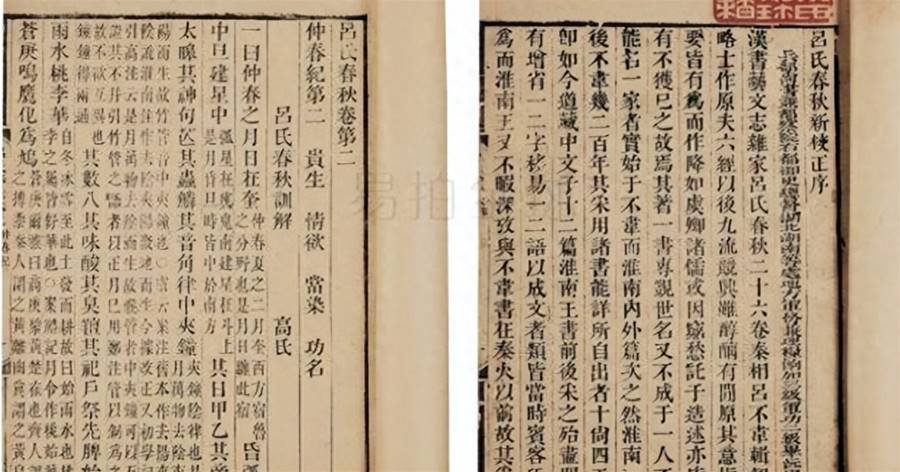

《呂氏春秋》,又稱《呂覽》,是在秦國丞相呂不韋主持下, 集合門客們編撰的一部黃老道家名著。成書于秦始皇統一中國前夕。此書以儒家學說為主干,以道家理論為基礎,以名家、法家、墨家、農家、兵家、陰陽家思想學說為素材,熔諸子百家學說于一爐,閃爍著博大精深的智慧之光。呂不韋想以此作為大秦統后的意識形態。但後來執政的秦始皇卻選擇了法家思想,使包括道家在內的諸子百家全部受挫。《呂氏春秋》集先秦道家之大成,是戰國末期雜家的代表作, 全書共分二十六卷,一百六十篇,二十余萬字 。

-1-

天不再與,時不久留,能不兩工,事在當之。

摘自《呂氏春秋·覽·孝行覽》

解釋:上天不會給人兩次機會,時機不會長期停留,人的才能不會同時把兩件事情都做得特別好,事情成功的關鍵在于把握好時機。

-2-

流水不腐,戶樞不蠹

摘自《呂氏春秋·紀·季春紀》

解釋:流動的水不會發臭,經常轉的門軸不容易遭蟲蛀。比喻經常運動,生命力才能持久,才有旺盛的活力。

-3-

不知而自以為知,百禍之宗也。

摘自《呂氏春秋·覽·有始覽》

解釋:不知道卻自認為知道,這是一切禍害的根源。

-4-

全則必缺,極則必反,盈則必虧。

摘自《呂氏春秋·論·不茍論》

解釋:太完美了必定會出現缺陷,發展到極端必定走向反面,過于滿盈必定發生虧失。

-5-

言之易,行之難

摘自《呂氏春秋·論·不茍論》

解釋:光說話很容易,付出行動難。

-6-

竭澤而漁,豈不獲得?而明年無魚;焚藪而田,豈不獲得?而明年無獸。

摘自《呂氏春秋·覽·孝行覽》

解釋:把池水抽干去捕魚,哪能捉不到呢,只是第二年就沒魚了;把沼澤燒 光了去狩獵,哪能打不到呢,只是第二年 就沒獸了。指做事不可只圖眼前利益, 應有長遠打算。

-7-

人以自是,反以相誹。

摘自《呂氏春秋·覽·慎大覽》

解釋:人們總是自以為是,反過來又互相責難。

-8-

欲勝人者,必先自勝;欲論人者,必先自論;欲知人者,必先自知。

摘自《呂氏春秋·紀·季春紀》

解釋:想要戰勝對手必須先戰勝自己,想要評價他人必須先正確評價自己,想要了解他人必須先了解自己。

-9-

善學者,假人之長以補其短。

摘自《呂氏春秋·紀·孟夏紀》

解釋:善于學習的人,總是取別人的長處用來彌補自己的不足。

-10-

吞舟之魚,陸處則不勝螻蟻

摘自《呂氏春秋·覽·審分覽》

解釋:在水中能吞食船只的大魚,一旦處于陸地上,還不如一只螻蛄、螞蟻的力量。

-11-

求之其本,經旬必得;求之其末,勞而無功。

摘自《呂氏春秋·覽·孝行覽》

解釋:做事情如果從根本做起,經過一段時間必定能夠收效;從末節做起,必定是勞而無功。

-12-

得言不可以不察。數傳而白為黑,黑為白。

摘自《呂氏春秋·論·慎行論》

解釋:傳聞不可以不審察,經過輾轉相傳白的成了黑的,黑的成了白的。

-13-

敗莫大于不自知。

摘自《呂氏春秋·論·不茍論》

解釋:「不自知」乃是導致敗亡的最重要的原因。

-14-

凡事之本,必先治身

摘自《呂氏春秋·紀·季春紀》

解釋:世上人的心性修養是最根本的,第一位的,是一切事務治理好的前提。

-15-

私視使目盲,私聽使耳聾,私慮使心狂。

摘自《呂氏春秋·紀·季冬紀》

解釋:帶著私心去看,就會使眼睛什麼也看不見,帶著私心去聽,就會使耳朵什麼也聽不見,帶著私心去考慮問題,就會使心狂沒有準則。

-16-

察己則可以知人,察今則可以知古。

摘自《呂氏春秋·覽·慎大覽》

解釋:通過了解自己可以了解別人,通過了解當今而了解古時。

-17-

類同相召,氣同則合,聲比則應。

摘自《呂氏春秋·覽·恃君覽》

解釋:物類相同的就互相招引,氣味相同的就互相投合,聲音相同的就互相應和。

-18-

東面望者不見西墻,南鄉視者不睹北方

摘自《呂氏春秋·覽·有始覽》

解釋:向東邊看的人,看不到西墻;望向南邊看的人,就看不到北方。

-19-

得十良馬,不若得一伯樂;得十良劍,不若得一歐冶;得地千里,不若得一圣人。

摘自《呂氏春秋·論·不茍論》

解釋:得到十匹好馬,不如得到一個善于相馬的人;得到十把好劍,不如得到一個善于鑄劍的人;得到千里土地,不如得到一個圣人。

-20-

古之得道者,窮亦樂,達亦樂,所樂非窮達也。

摘自《呂氏春秋·覽·孝行覽》

解釋:得道之人,窮困也快樂顯達也快樂,所樂的并非窮困顯達。窮達無二致,只似寒暑風雨的節序變化而已。

-21-

見樂則淫侈,見憂則諍治,此人之道也。

摘自《呂氏春秋·論·似順論》

解釋:遇見享樂之事就會恣意放縱,遇見憂患之事就會勵精圖治,這是人之常理。

-22-

甘露時雨,不私一物;萬民之主,不阿一人。

摘自《呂氏春秋·紀·孟春紀》

解釋:天降雨水,不會偏私任何一物;萬民的君主,不專寵一個人。

-23-

天下大亂,無有安國;一國盡亂,無有安家;一家盡亂,無有安身。

摘自《呂氏春秋·論·士容論》

解釋:整個天下大亂,就沒有安定的國家;整個國家都亂了,就沒有安定的家庭;整個家庭都亂了,就沒有安定的個人。

-24-

知不知,上矣。過者之患,不知而自以為知。

摘自《呂氏春秋·論·似順論》

解釋:認識到自己有所不知,就是高明。犯過錯之人的弊病,就在于不知卻自以知道。

-25-

君子必在己者,不必在人者也。

摘自《呂氏春秋·覽·孝行覽》

解釋:君子一定要嚴格要求自己,而不必在意別人是否回報了自己。

-26-

知之盛者,莫大于成身,成身莫大于學。

摘自《呂氏春秋·紀·孟夏紀》

解釋:聰明的事沒有比修養身心更大的了,而修養身心最重要的,沒有什麼能超過學習。

-27-

凡音者,產乎人心者也。

摘自《呂氏春秋·紀·季夏紀》

解釋:大凡音樂,均產自人的內心中。

-28-

任力者故勞,任人者故逸。

摘自《呂氏春秋·論·開春論》

解釋:依憑自己的力量,所以勞累;依憑眾人的力量,所以輕松。

-29-

以繩墨取木,則宮室不成矣。

摘自《呂氏春秋·覽·離俗覽》

解釋:如果用墨繩嚴格地量取木材,那麼房屋就不能建成。

-30-

執一者至貴也,至貴者無敵。

摘自《呂氏春秋·覽·離俗覽》

解釋:執守根本的人是最尊貴的,最尊貴的人沒有對手。

-31-

辭多類非而是,多類是而非。是非之經,不可不分。

摘自《呂氏春秋·論·慎行論》

解釋:有的話像是錯的,而實際卻是對的;有的話像是對的,但實際卻是錯的。正確與錯誤的界線,不能不分清楚。

-32-

井中之無大魚也,新林之無長木也。

摘自《呂氏春秋·覽·有始覽》

解釋:水井中沒有大魚,新林中沒有大樹。

-33-

欲知平直,則必準繩;欲知方圓,則必規矩

摘自《呂氏春秋·論·不茍論》

解釋:要知道一個物體是否平直,那麼一定要用準繩量一量;想要知道一個物體是方還是圓,那就要用規矩來測一測。

-34-

尺之木必有節目,寸之玉必有瑕適。

摘自《呂氏春秋·覽·離俗覽》

解釋:一尺長的木材會有節疤;一寸見方的玉石會有疵瘢。

-35-

言極則怒,怒則說者危。

摘自《呂氏春秋·論·貴直論》

解釋:臣下言談盡情,君主就會發怒。君主發怒,勸諫的人就危險。

-36-

至長反短,至短反長,天之道也。

摘自《呂氏春秋·論·似順論》

解釋:白晝到了最長時,就要轉而變短;白晝到了最短時,就要轉而變長,這是大自然運行的必然規律。

-37-

其知彌精,其所取彌精;其知彌粗,其所取彌粗。

摘自《呂氏春秋·紀·孟冬紀》

解釋:人的智慧越精深,擇取事物的標準就越精深;人的智慧越低下,擇取事物的標準就越粗劣。

-38-

貴富而不知道,適足以為患,不如貧賤。

摘自《呂氏春秋·紀·孟春紀》

解釋:富貴而不懂得養生之道,正足以成為禍患,與其這樣,還不如貧賤。

-39-

唯通乎性命之情,而仁義之術自行矣。

摘自《呂氏春秋·論·似順論》

解釋:只要通曉生命本性,仁義之道自然就能得以推行了。

-40-

譬之若水火然,善用之則為福,不能用之則為禍

摘自《呂氏春秋·紀·孟秋紀》

解釋:戰爭像水火一樣,使用得妥善,能給人帶來幸福;使用得不妥善,則會帶來禍患。

-41-

夫治身與治國,一理之術也。

摘自《呂氏春秋·覽·審分覽》

解釋:修養自身與治理國家,其方法道理是一樣的。

-42-

力貴突,智貴卒。得之同則速為上,勝之同則濕為下。

摘自《呂氏春秋·論·開春論》

解釋:用力貴在突發,用智貴在敏捷。同樣獲得一物,速度快的為優,同樣戰勝對手,拖延久的為劣。

-43-

君子反道以修德;正德以出樂;和樂以成順。

摘自《呂氏春秋·紀·季夏紀》

解釋:君子以道為根本,進行品德修養,端正品德鏈而創作音樂,音樂和諧而后通達理義。

-44-

死殃殘亡,非自至也,惑召之也。

摘自《呂氏春秋·紀·孟春紀》

解釋:死亡、災禍、殘破、滅亡,這些東西都不是自己找上來的,而是惑亂所招致的。

-45-

國之興也,天遺之賢人與極言之士;國之亡也,天遺之亂人與善諛之士。

摘自《呂氏春秋·覽·先識覽》

解釋:國家將若盛的時候,上天給它降下賢人和敢于直言相諫的人,國家將滅亡的時候,上天給它降下亂臣賊子和善于阿諛謅媚的人。

-46-

治國無法則亂,守法而弗變則悖,悖亂不可以持國。

摘自《呂氏春秋·覽·慎大覽》

解釋:治理國家沒有一定的法制就會大亂,死守故法不知變革也會大亂,混亂動蕩就不可能保持國家的安定與繁榮。

-47-

達士者,達乎死生之分,達乎死生之分。則利害存亡弗能惑矣。

摘自《呂氏春秋·覽·恃君覽》

解釋:通達事理的人士,通曉死生之義。通曉死生之義,那麼利害存亡就不能使之迷惑了。

-48-

按其實而審其名,以求其情;聽其言而察其類,無使方悖。

摘自《呂氏春秋·覽·審分覽》

解釋:依照實際審察名稱,以便求得真情,聽到言論要考察其所行之事,不要讓它們彼此悖逆。

-49-

賢不肖不可以不相分,若命之不可易,若美惡之不可移。

摘自《呂氏春秋·紀·仲春紀》

解釋:賢明的名聲與不肖的名聲全由自己的言行而定,不能由別人給予,這就象命運不可更改,美惡不可移易一樣。

-50-

令苛則不聽,禁多則不行。

摘自《呂氏春秋·覽·離俗覽》

解釋:法令苛酷,則在下者無法遵奉;禁令太多,則在下者無法實行。