孩子的問題背後,很多都是父母的認知錯誤。

當你把自己變成孩子,傾聽孩子、理解孩子,教育其實會變得很簡單。

前幾天,看到一則視訊:

河北有位媽媽,她家孩子每次一去超市就各種哭、發脾氣、總是吵著鬧著要抱抱。

為了弄清原因,她某天突發奇想,在兒子身上裝了一個小攝像頭。

結果,她通過視訊記錄發現,孩子的視角和大人的視角完全不同——

在兒子的視角來看,超市裡面人聲鼎沸,那些大人描述的美味零食,他一個也看不見。

相反,他滿眼都是高高的貨架,大人來來往往的腿和屁股。

媽媽這才體驗到了兒子逛超市的孤獨。

也明白了,孩子之所以發脾氣、想要抱抱,其實是在跟大人求助:他也想看到更精彩的世界呀。

看完視訊,我不由得陷入深思。

很多時候,當孩子出現問題時,我們總會下意識地覺得是孩子的錯。

可是,如果我們能站在孩子的視角,就會發現,孩子的很多問題絕不是任性妄為,而是情非得已。

以下幾個孩子身上經常出現的問題,你真的讀懂了嗎?

孩子發脾氣

其實是在發出求助信號

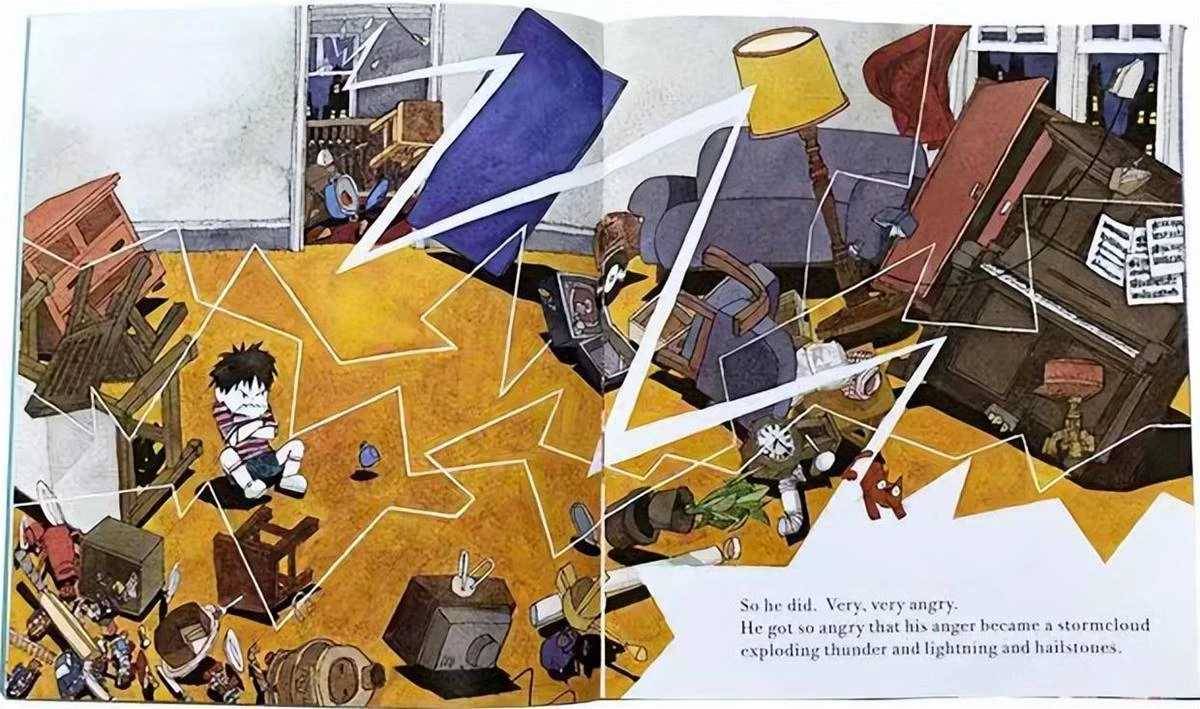

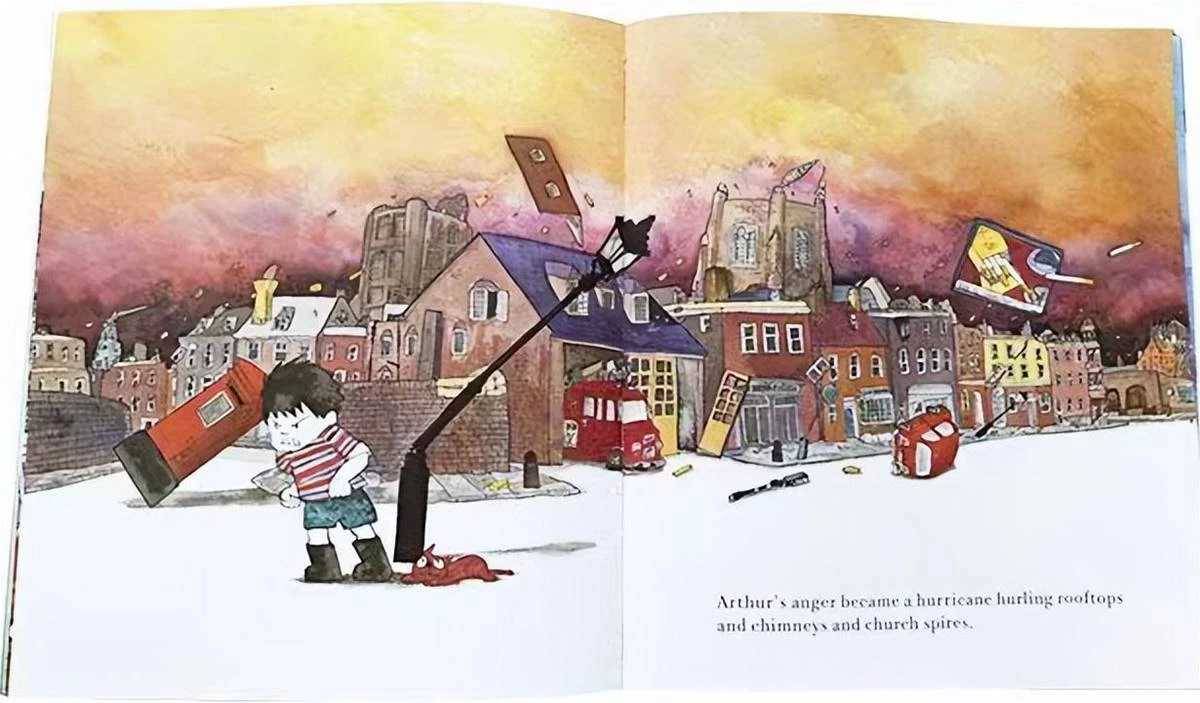

繪本《生氣的亞瑟》里,作者用夸張的形式描述了小男孩亞瑟生氣的整個過程。

有一天晚上亞瑟想看美國西部牛仔片,不肯睡覺。

媽媽說:「不行,太晚了,你得去睡覺。」

亞瑟威脅媽媽說:「我要生氣了。」媽媽卻忙著收拾廚房,隨口說道:「那就生氣吧。」

結果,亞瑟心裡的怒火傾瀉而出。

他的怒氣幻化成烏雲,爆發成閃電和驚雷,把房間內的一切打得七零八落;

變成狂風,掀翻屋頂,吹走廣告牌、路燈,把整條街都變得滿目瘡痍;

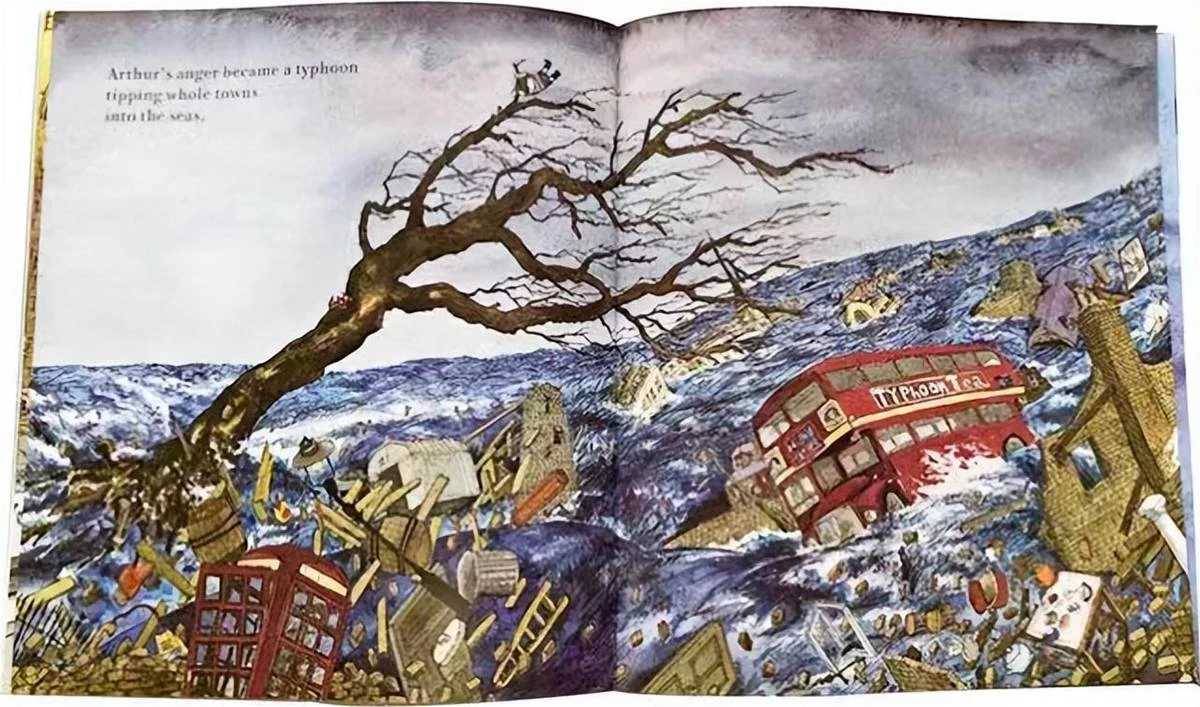

甚至轉為了台風,把整個城市都掃進大海里。

所有人都在他耳邊一遍又一遍地說著:「夠了、夠了……」

但是,沒有人理解他憤怒的背後,被人忽視的痛苦。

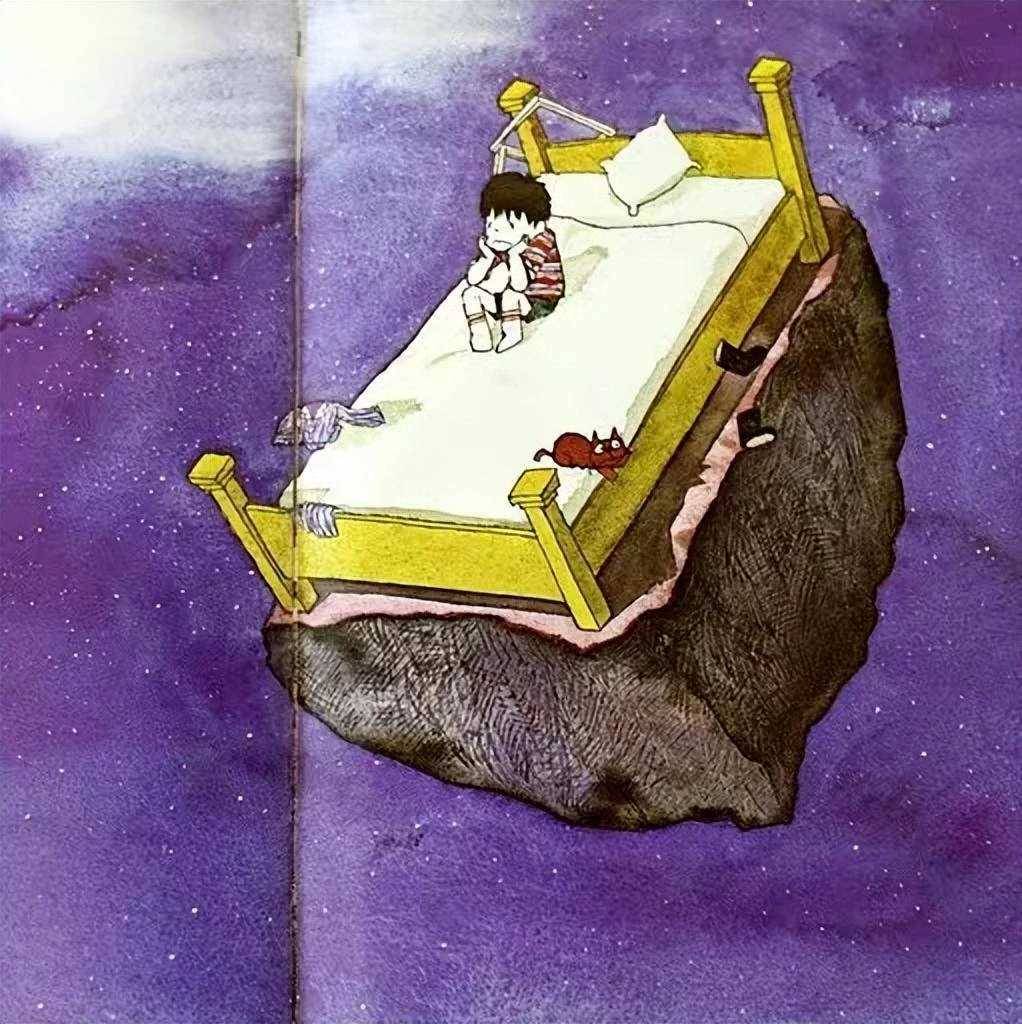

最後,亞瑟只能獨自在宇宙爆炸遺留的碎片上思考:「為什麼沒有人關心他為什麼生氣?」

其實,孩子發脾氣時,雖然表面上看起來氣勢洶洶,但他們的內心往往比誰都脆弱、恐懼。

就像亞瑟,媽媽粗暴的拒絕和冷漠的話語讓他覺得沒人愛自己、理解自己,內心就陷入了極度恐慌。

兒童教育專家金伯莉·布雷恩曾說過:

「孩子任性、發脾氣,是因為他們的生理和情感的發育,超過了自身的溝通能力。」

所以,孩子發脾氣,並不是無理取鬧,故意跟父母作對。

其實,它更像是一種求助信號,表明自己想要得到父母更多的理解、關注和重視。

當我們收到信號時,不妨放下手裡的工作,給孩子一個愛的擁抱,然後認真聆聽他的感受和需求。

記得有一期《媽媽是超人3》中,嗯哼一個人坐在地上玩玩具。

他不小心踩到一個很尖的小釘子,立即嚎啕大哭,並憤怒地將釘子扔向遠方。

此時,霍思燕沒有先入為主的埋怨他「你怎麼那麼不小心」,而是先檢查了嗯哼的腳,確認不是很嚴重後,溫柔地把兒子摟在懷里安慰道:「太尖了,踩上肯定會疼的。」

在媽媽溫暖的懷抱里,沒一會兒,嗯哼的情緒就穩定了很多,也不再哭鬧了。

每個孩子都有發脾氣的時刻,面對孩子突如其來的情緒,我們首先要做的就是正視、接納他們的情緒。

接下來再積極地找尋背後的原因,努力解決。

心理學家研究表明,孩子的需求主要來自于三個方面: 陪伴、探索,和確認自己的重要性。

只有父母找到了孩子發脾氣的「因」,才能及時回應孩子內心的需求,幫助孩子更好地管理情緒,親子關系也會越來越好。

孩子愛磨蹭

其實是大腦發育不完整

朋友經常跟我吐槽自己的女兒:

每天干什麼都要催,催完起床催洗漱、催完洗漱催吃飯;

讓她收拾自己的玩具,一個小時了,東西還在原地。

讓她趕緊把被子疊了,結果一回頭又在逗貓。

多少父母,被孩子的磨蹭氣到崩潰不已,甚至控制不住地對孩子大吼大叫。

《超級育兒師》中,就曾出現過這樣一幕:

每天還沒下班,媽媽就一遍遍打電話催兒子灝灝寫作業。

然而,等媽媽回家一檢查,卻發現灝灝什麼都沒做,媽媽一下子就爆發了:

「為啥一個字都沒寫?」

「打了多少電話,催了多少次!」

「是不是想氣死我?」

這樣的「母子大戰」,幾乎每隔幾天就會爆發一次。