王小波是一種精神。

喜歡王小波也是。

這種精神起源于他《黃金時代》的一篇爆文《一只特立獨行的豬》。

一、一只特立獨行的豬

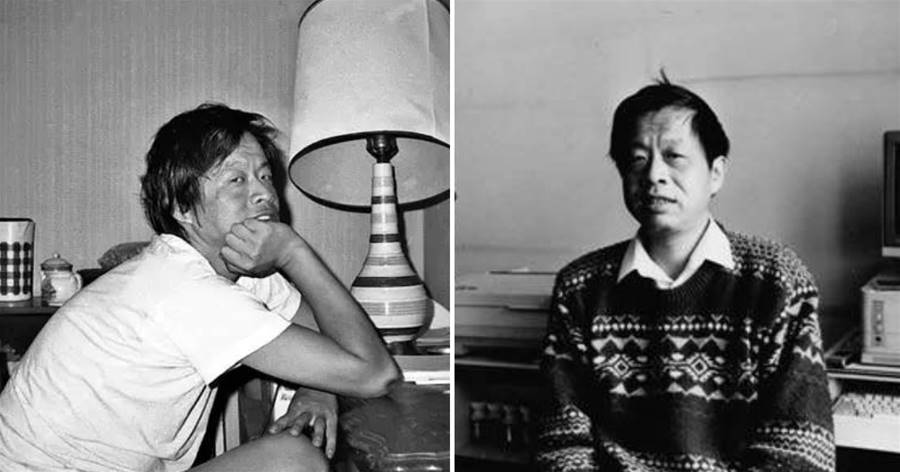

40歲那年,王小波辭去中國人民大學講師的體面工作,在家當起了全職無業流民——「自由撰稿人」。當然,這個職業也有一個更體面點的說法——「作家」。

剛辭職回家當作家的王小波

可能也是感同身受,這時候,他突然特別懷念起一只豬來。

一只豬有什麼好懷念的?

因為這只豬不是一般的豬。

20多年前,也就是小波老師才十多歲的時候,他輟學去云南農村插隊,這只豬就出現在了他插隊時的那段生命里。

小波老師寫道:

「要知道,在那個年代,豬的命運是被人設置好的,比如公豬負責長肉,母豬負責下仔。

但這只豬與眾不同。

它是肉豬,但長得又黑又瘦,像山羊一樣敏捷,不喜歡豬圈,喜歡到處游逛。吃飽后,就跳上房頂曬太陽,還模仿汽車響、拖拉機響。

最后,它模仿工人收工的汽笛聲,被定成了破壞生產秩序的壞分子。

領導決定對它進行專政,出動20多人,持槍兜捕它。

饒是這樣,它也沒被打死,而是找到一個空子,跑了。

我已經四十歲了,除了這只豬,還沒見過誰敢于如此無視對生活的設置。相反,我倒見過很多想要設置別人生活的人,還有對被設置的生活安之若素的人。因為這個原故,我一直懷念這只特立獨行的豬。」

《黃金時代》是王小波最著名的作品,里面寫的也是他一生黃金歲月里的故事。

在那個騷動的年紀,他滿腦子想的是生猛,并且永遠生猛下去,像那只特立獨行的豬那樣。

所以他特別懷念那只豬。

王小波雕塑

王小波的所有小說,都有一個敘述者,叫「王二」。某種程度上講,王二就是王小波,或者是文學意義上理想主義的王小波。

只所以取名「二」,相必也是有雙關,一層意思就是「特立獨行的異類」,另一個原因,是因為王小波家中五個兄弟姐妹,他在男孩中排行老二。

王小波一家:王小波(左二)、王小平(左三)

這只豬對王二(王小波)的影響太深了,以至于他經常在作品中懷念那只豬,并且一語成讖,也活成了那只豬一樣特立獨行的精神。

「那一天我二十一歲,在我一生的黃金時代,我有好多奢望。我想愛,想吃,還想在一瞬間變成天上半明半暗的云。後來我才知道,生活就是個緩慢受錘的過程,人一天天老下去,奢望也一天天消逝,最后變得像挨了錘的牛一樣。可是我過二十一歲生日時沒有預見到這一點。我覺得自己會永遠生猛下去,什麼也錘不了我。」

可誰知,僅僅過了五年,1997年4月11日,小波老師就離開了。

他的突然離世,對外說是心臟病突發,其實未必。

這一年元旦,他寫了一篇文章《寫給新的一年》,里面回憶起了他知青歲月的一件荒誕往事。那時候,瘋傳人打雞血能夠精神百倍,返老還童。所以,經常有人在凌晨的時候排隊打雞血。

打雞血最火爆的時候曾風靡全國,但是很快這股風就刮過去了,以致「好像是我在做夢」。

「熱起來人人都在搞,過后大家都把它忘了。最后只剩下我一個人記著這些事情,感覺很是寂寞。」

王小波,是寂寞死的!

他去世幾天后,《南方都市報》的朋友張曉舟,寫了一個豆腐塊《著名作家王小波逝世》。

上報前,負責排版的編輯還專門跑來問張老師:「他真的著名嗎?」

確實,在他生前,小波老師是小眾的,他的才華和出名僅限于自己的朋友圈——知名度非常有限。

他的第一本小說集《唐人秘傳故事》,本來叫《唐人故事》的,「秘傳」二字,就是因為編輯認為他不夠著名,這才特意加上八卦的「秘傳」二字去吸引讀者眼球的。

這本小說集,屬于自費出版,是他那有錢的二姐夫資助出版的。

二、辭職回家當作家!

1988年,王小波與妻子李銀河回國后,在北京大學當起了社會學講師。3年后,又在中國人民大學當起了會計講師。

在人大干了一年,他就辭職了。大學老師雖然體面,但王小波是看不上的,他的夢想是一門心思當個小說家。

雖然這個夢想,開始有多麼的崇高,後來就有多麼的骨感,骨干到幾乎要了他的命。

小波老師的小說雖然寫得好,真正出版的時候,卻費了老勁了。

因為第一本就是自費出版的,後來的《黃金時代》自然也沒逃過退稿和被挖苦的命運。

上世紀80年代末,《人民文學》的編輯朱偉把這個小說退了回來,心大的小波老師倒是淡然的很:

「也就是給大家穿著看看,也許還有看看的價值。」

被推高了,他沒有死心,又陸續給更多出版社、雜志社郵寄了稿子,人家的回答卻像是商量好了一樣:

「小說寫得很精彩,但是現在不敢發。」

因為內地不敢發,所以王小波的小說前期基本都是在港台出版的,比如他的代表作《黃金時代》,在香港出版時,也很有意思。

編輯為了銷量,也是拼了,書名直接改成了生猛的《王二風流史》,所以小波老師的第一批粉絲很可能是一群色迷迷的色狼。

1989年版《黃金時代》了解一下

小說不好發表,最后,逼得王小波開始寫雜文了。

當了3年沒有正式出版過小說的小說家后,小波老師又成了雜文評論家。他開始陸續在《三聯生活周刊》《南方周末》上開設專欄,撰寫雜文,普及常識。小說不受歡迎,但因為他的雜文因幽默有趣,迅速收割了大票粉絲。

雜文紅了后,王小波有點遺憾,因為他一直堅信自己的小說寫的比雜文好呢。

他的妻子李銀河回憶道:「有許多人覺得他的雜文寫的比小說好,他特別不愛聽。」

說來也怪,雜文「爆紅」后,他的那些原本不敢發表小說,突然間敢發表了。

1994年,華夏出版時的主任趙潔平,趁總編輯外出期間,自作主張出版了《黃金時代》。

後來特別悲慘,趙老師被狠批了一頓,他為此還生了好一場大病。

更慘的是,冒死出版的《黃金時代》竟然叫好不叫座——賣不出去。

1994版《黃金時代》

趙老師和王小波怎麼也想不通:「這麼有趣的故事賣不出去?」

于是,倆人推著腳踏車,后座上捆著兩捆《黃金時代》,經常去小書攤啊、圖書批發市場啊去當推銷員。

可也不知道是怎麼了,直到他去世,這本定價12.80元的《黃金時代》還沒有賣完呢……

生前寂寞,死后爆紅。

王小波萬萬沒想到,自己竟成了這樣的人。

去世前第9天,他的編輯李靜與他見了一次面。小波老師剛剛拿到貨車駕駛證,他跟李編輯說:

「實在混不下去了,我就干這個!」

李靜後來回憶道:

「我看見他走路的腳步很慢,衣服很舊,暖瓶很破……」

為什麼堅持寫作?

小波老師是這麼說的:

「人在寫作時,總是孤身一人。作品實際上是個人的獨白,是一些發出的信。我覺得自己太缺少與人交流的機會——我相信,這是寫嚴肅文學的人共同的體會。但是這個世界上除了有自己,還有別人;除了身邊的人,還有整個人類。寫作的意義,就在于與人交流。因為這個緣故,我一直在寫。」

因為這個理想,不知道作家圈為何圈的王小波,死后成了文學教父。

王小波精神影響了一代又一代的文學青年。

跟別的作家的粉絲不同,王小波的粉絲自嘲「王小波門下走狗」,對其虔誠與崇拜可謂其五體投地。

三、小波誕生:我的父親母親

王小波孤獨與寂寞的性格,看似與生俱來,其實,與他的與原生家庭脫不了干系。

如果命運沒有開玩笑,他本應該是根正苗紅的官二代紅二代來著。

父親王方名,曾官至山東教育廳督察和中央高教部(教育部)。可倒霉的是,1952年,也就是王小波出生那年,這個家庭發生了嚴重的變故。單純耿直的王爸爸因為給領導「提意見」,被領導給開除了。

這個本來體面的高干家庭,一下子成了人民的「對立面」,家庭氣氛壓抑極了。

王小波父母年輕時合影

王家祖籍四川渠縣,是當地有名的煙商,在辛亥革命前夕出生的王爸爸從小就受到了很好的教育,也最早地接觸到了先進思想「共產主義」。

抗戰全面爆發后,他跟六個同學去了革命圣地延安,因為學問好,他成了抗大的老師,後來被調到山東擔任膠東抗大三分校政教組長、膠東工學副校長等。

在美麗的山東,王爸爸遇見王媽媽,有了王小波。

小波老師小時候顏值其實蠻高的

為什麼叫小波?

她的母親宋華是這麼寫的:

你為什麼叫小波?

是由于1952年5月13日你出生的前兩個月,你父親就遭到特大不幸……這真是晴天霹靂!這場波浪,非同小可,帶來的災難,幾乎毀滅了我們的家庭。

我之所以給你起名叫小波,當時的想法有三:

一、記載這一歷史事件;

二、寄托著我們的信心與希望,相信終有一天會水落石出,還事實以真面目;

三、鼓勵自己在革命的長河中,要頂住任何風浪,要善于把大風大浪化為小波小浪。

後來,王爸爸被開除黨籍,干部是當不成了。

因禍得福他成了中國人民大學邏輯學的教授,成為了一名學者。

有其父,必有其子。

王爸爸如此不拘一格,自然也養不出俗氣隨大流的兒子。

小波老師曾在他的作品《我的精神家園》中記載了他、哥哥還有父親,父子三人的一件小事:

「我十三歲的時候,常到我爸爸的書柜里偷書看。那時候政治氣氛緊張,他把所有不宜擺在外面的書都鎖起來,在那個柜子里,有奧維德的《變形記》、朱生豪譯的莎翁戲劇,甚至還有《十日談》。

柜子是鎖著的,但我哥哥有捅開它的方法。他還有說服我去火中取栗的辦法:你小,身體也單薄,我看爸爸不好意思揍你。但實際上,在揍我這個問題上,我爸爸顯得不夠紳士派,我的手腳不太靈活,總給他這種機會。總而言之,偷出書來兩人看,挨揍則是我一人挨,就這樣看了一些書。雖然很吃虧,但我也不后悔。」

小波老師與哥哥小平小時候

一直到小波老師17歲,王爸爸才被平反,這個家庭的風波才算完全過去,但這已經對小波老師的童年和青少年時代造成了極大的陰影。

也可能因為這個,他從小對當下的環境和社會有著獨特的反思,并且愛上了寫作。五年級的時候,他的作文就被當作范文拿到學校廣播。

可惜動蕩的年代,支離破碎的家庭,很快他便輟學去農村插隊了。

小波老師青年時顏值開始走下坡路

後來為了謀生,他還在插隊期間做過民辦老師,回北京后又在宣武區牛街的教學儀器廠和西城區的半導體廠做過一段時期的藍領工人。

這些後來都成為了他創作《黃金時代》的背景。

四、王小波與李銀河:愛你就像愛生命

1977年,25歲的王小波與在《光明日報》做編輯的李銀河相遇了。

王小波與李銀河

起因王小波的小說《綠毛水怪》太有意思了,李銀河就有了想要一睹才子芳容的沖動。

可這不見還好,見了第一面后,李銀河老師失望極了。因為她覺得王小波太丑了——他的顏值拉低了他的才華。

不過,王小波卻不這麼想,他對少女李銀河滿意極了。

于是他死皮賴臉地主動登門拜訪,倆人又有了第二次見面機會。這次見面王小波有備而來的,他表面上是來天南地北談文學的,聊到一半,狐貍尾巴就露出來了,猛不丁來了一句:

「你有男朋友嗎?」李銀河一愣:「沒有。」他一看有戲,厚顏無恥地又問:「你看我怎麼樣?」李銀河估計當時內心是崩潰的。

要知道,王小波不僅長得丑,當時社會地位還跟李老師差的不是一星半點兒。李銀河的母親是《人民日報》農村部主任,是早期為數不多的女編輯之一。倆人認識的時候,與王小波同歲的李銀河已經從山西大學畢業,分到《光明日報》史學組當編輯,前途光明。

李銀河老師少女照

因為文筆好,李銀河的文章還在《人民日報》上發表過頭版,可謂風頭無兩。

而王小波那會兒正在西城一個街道的半導體工廠當藍領呢。

從哪個方面看,王小波的勝算都不大的。但命運和緣分這事,誰又說得清呢。

他用一封封熾熱的情書,最終扣開了李銀河的心門。來撩妹高手的撩妹情書,學習一下:

1978年兩人認識不到一年,小波老師在一個五線譜的紙上給李銀河寫了第一封信:

「做夢也想不到我會把信寫在五線譜上吧。五線譜是偶然來的,你也是偶然來的。不過我給你的信值得寫在五線譜里呢。但愿我和你,是一支唱不完的歌。」

浪漫的小波老師啊!全宇宙的女人也抵抗不了吧!

他形容兩人的愛情:「我和你就像兩個小孩子,圍著一個神秘的果醬罐,一點一點地嘗它,看看里面有多少甜。」

這一年,全國恢復大學聯考。王小波考上了中國人民大學。

1980年,兩人結婚了。

結婚嘍

這兩年多以來的信件,後來結集出版,書名為《愛你就像愛生命》。

再後來,李銀河被公派到美國匹斯堡大學攻讀社會學,王小波自費陪讀。

在美國匹斯堡陪讀期間的小波老師

再後來,李銀河做了費孝通先生的博士后,成為北京大學社會研究所的研究員。王小波則從北大到人大陪著當講師,直到辭職。

小波老師決定辭職的時候,所有人都反對,只有妻子李銀河支持他:

「我就覺得他寫小說行。」

1997年4月11日凌晨,李銀河在英國劍橋大學做訪問學者,小波老師獨自在郊外的寫作間去世。說是心臟病復發,哥哥王小平說,他的心臟病是因為母親妊娠期間家庭的變故影響了發育。

被人發現的時候,他的頭抵著墻壁,墻上還有牙齒劃過的痕跡。

顯然,去世前,劇烈的疼痛,曾讓他劇烈地掙扎過……

當年,因為一封信,李銀河決定嫁給了王小波。

多年后,她也給天堂的他回了一封信:

如果你健在,也該66歲了。咱倆同歲,可以共同步入晚年。可惜沒有如果,我們只好天各一方。……

現在回頭看你的一生是神采飛揚的。你活過,你寫過,你愛過,你過了精彩的一生。然后就飄然而去。我愛過你,我仍然愛著你。你一生浸淫在愛之中,這是生命最美好的狀態。我也將終生浸淫在愛之中,直到最后時刻。直到生命消失在浩瀚的宇宙之中,消失得無影無蹤。

萬一靈魂存在,但愿我們還會相遇……

小波老師,我們天上再見!