在德國,有一位非常奇葩的法學教授。

他在頂級高校任教,還是當地法院人人敬重的大法官,卻常年閉門不出,沉迷于小說創作。

1995年,教授突發奇想,寫了一本極為另類的愛情小說,并托人刊印了出來。

誰曾想,僅僅用了兩年時間,這本書便一躍成為《紐約時報》的頭號暢銷書,被譯成50多種語言,暢銷海內外。

這本書就是大名鼎鼎的《朗讀者》,而這位教授,正是德國「國寶級」作家——本哈德·施林克。

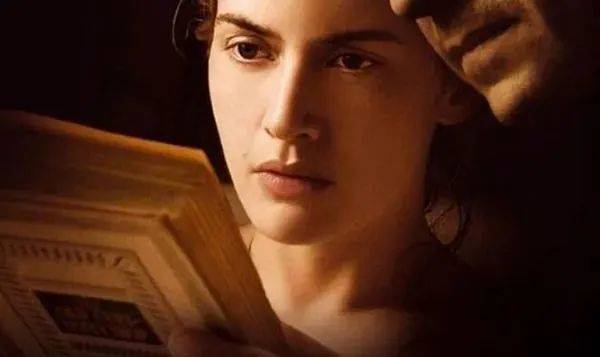

小說里,施林克講述了一段「忘年之戀」,15歲少年米夏埃爾愛上了比他大20歲的「老姑娘」漢娜。

故事最大的看點,除了二人交往中的肌膚之親,甜言蜜語,還有個必不可少的環節——朗讀。

他們在朗讀中,沉思、懺悔、贖罪,乃至成長、蛻變。

這本書看似披著情欲的外衣,闡述的卻是人在書籍中的跋涉與頓悟。

雨果說:「書籍是改造靈魂的工具,人類所需要的,是富有啟迪性的養料,而閱讀,正是這種養料。」

我們的肉體與生俱來,而靈魂的成長,卻離不開書籍的滋養。

書和人的命運是連在一起的,閱讀是探索生命的捷徑。

1

沒有書籍滋養,人就是沒有靈魂的傀儡。

米夏埃爾與漢娜的故事,始于一場意外。

15歲這年的某天,米夏埃爾放學回家,行至半路,忽然嘔吐不止,癱倒在地。

就在此時,還是陌生人的漢娜走了過來,將他攙回家悉心照料。

等米夏埃爾緩過神來起身告別,不經意間,瞥見了正在換衣服的漢娜。

漢娜豐滿的肉體令他心亂如麻,米夏埃爾慌張地奪門而出。

從這天起,米夏埃爾再也無心讀書,連最喜歡的課外讀物也丟在一旁,滿腦子都是這個女人。

一個月后,他鼓足勇氣,帶著一束鮮花來到漢娜家。

漢娜一眼識破了少年的心思,竟毫不惱怒,反而主動接納了他。

也是在這天,米夏埃爾在漢娜這里初嘗禁果,與漢娜確立了情人關系。

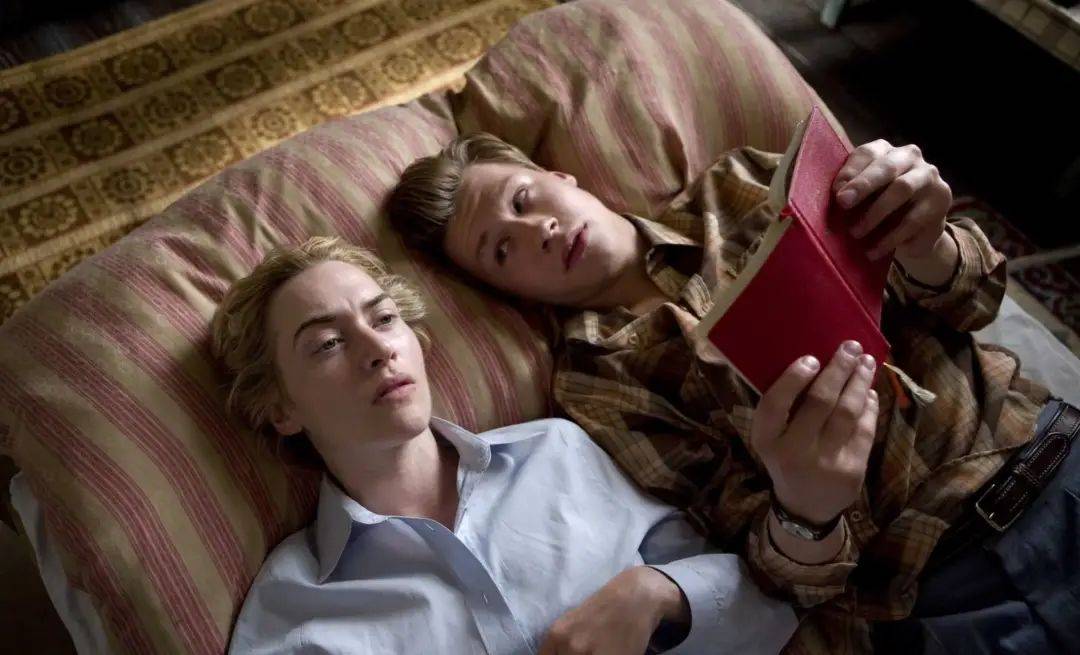

一次,漢娜忽然提出一個要求,希望他在每次約會時,能為自己朗讀一段書籍。

從此,見面、朗讀、親昵,就成了這對戀人的固定流程。

只不過,此時的朗讀,在米夏埃爾看來,不過是調情劑,他從來都是毫不走心地匆匆讀完。

三年后的一天,漢娜突然不辭而別。

「被拋棄」的米夏埃爾,這才大夢初醒,發覺自己除了肉欲得到滿足外,內心竟空虛得要命。

他喪失了人生方向,活得渾渾噩噩;對一切提不起興趣,麻木地聚會喝酒。

他將為漢娜朗讀的書籍束之高閣,刻意地回避看書,可越是不讀書,自己越像一個空心稻草人。

他仿佛一腳踩空跌入深淵,深陷生活的泥濘難以脫身。

之后的幾年,他恍恍惚惚讀完大學,成為一名混日子的法官,結婚生子后又失婚,周旋于不同女人之間,卻始終難以幸福。

當一個人精神世界荒蕪,他的現實生活必定荒草叢生。

就像沒有根系的樹,缺乏大地深厚的養料,便無法枝繁葉茂,只能慢慢枯萎。

讀書,看似是生活里可有可無的選擇,但卻是大部分人養育靈魂的唯一途徑。

小說里,米夏埃爾因漢娜而迷失自我,可這份迷失,卻是從他放棄閱讀的那一刻,才真正開始。

精神貧瘠的人,就像丟了魂的傀儡,只能被外界牽著鼻子走。

生離死別的無常,欲望侵擾的煩悶,前路不明的慌亂,隨便哪一樣,都會令我們彷徨無助。

唯有豐盈精神,強大心智,我們才能穿過層層迷霧,從困境中跳脫出來。

恰如梁永安老師所言:

書,能安撫人的內心,讓人免于因外界變化而變得倉皇失措。

很多時候,書會成為人的靈魂支柱,讓我們在紛亂中,把持一份安寧。

人這輩子,總要有一段向內行走的路。

而內在世界的搭建,離不開書籍為我們托底。

2

不讀書的人,只能在人生的低處茍延殘喘。

漢娜,是個很神秘的女人。

她喜歡情人為她朗讀,卻從不自己看書;她真誠地投入戀情,卻從不袒露自己的過去。

當她突然消失,米夏埃爾一度懷疑這個女人是否真實存在過。

直到8年后再次相遇,米夏埃爾才確定,這一切都不是夢。

只不過,他們的這次見面,毫無浪漫可言,甚至有些殘忍。

那天,因為工作緣故,米夏埃爾前往法院聽審,而漢娜竟是被公訴的戰犯。

原來,漢娜在認識他之前,曾效力于納粹軍,在奧斯維辛集中營做過看守。

審判中,有人拿出一封信,揚言是漢娜所寫。而信的內容,不是申訴,而是為滔天罪行進行的懺悔。

這人的目的很簡單,就是夸大事實,逼漢娜認罪。

米夏埃爾看到如此「拙劣」的手段,心想只要比對筆跡便可真相大白。

可誰曾想,漢娜一聽要校驗筆記,竟慌忙地認罪伏法。

結果她被重判,原定的有期徒刑改為終身監禁。

米夏埃爾萬分不解,他忍不住開始調查,而漢娜的真實面目也在米夏埃爾的震驚中一點點顯現。

漢娜17歲入職西門子公司,可就在升職考試前,她辭職加入了納粹黨衛軍。

戰爭結束后,她找了份售票員的工作,同樣的,在員工考試前匆忙離職。

再加上審判中的認罪,漢娜一系列反常舉動,只為了掩飾一個事實——她是個文盲。

她不識字,從未看過書,知識的匱乏令她極度自卑。

哪怕丟了工作,失去愛人,慘遭陷害,也不愿暴露自己的無知。

她想盡辦法偽裝,竭盡全力與「文盲」的身份作斗爭。

這種斗爭消耗著她,也將她戕害得面目全非。

米夏埃爾痛心疾首地說:「倘若她用偽裝的勁頭去學習,她早就會閱讀了。

」

只可惜,漢娜根本沒有面對自己的勇氣,更沒有對抗命運的底氣。

漢娜的悲劇令人唏噓,卻也讓我們明白:

讀書不僅是求知的捷徑,更是一個人勇氣的源泉。

就像查理芒格說的:「讀書,讓我們擁有打破人生邊界的底氣,積累超越自己的資本。」

一個人一旦遠離書籍,輕則頭腦空空,胸無城府,重則像漢娜這般,挺不起脊梁做人。

當別人談天說地時,你只能默默聽著;當別人直抒胸臆時,你只能暗自羨慕。

機會來了,你不敢爭取;厄運臨頭,你更是慌不擇路。

我們常說生活正在懲罰不讀書的人,而這種懲罰,本質上是人對自己的折磨。

多讀一本書,身上便多一層抵御風暴的鎧甲;多增長一點智慧,手中便多一件對抗命運的武器。

書籍就像一塊塊磚,壘起人生的大廈,更像一顆種子,賜予我們綻放生命的可能。

而不讀書的人,只能漂泊在人生風雨中,四處茍延殘喘。

3

我們終其一生,都在尋找散落在書中的靈魂。

漢娜的入獄,像一柄利劍刺進米夏埃爾的心,令他瞬間痛醒。

他翻出當年為漢娜朗讀的書,重新拜讀;每天都泡在圖書館,如饑似渴地看書。

小說里蕩氣回腸的故事,令他見識了多樣的人生;歷史中的風起云涌,也教會了他接納與理解;

哲學,讓他領略了人類思想的偉岸;社會學,引導他站在更高的地方觀察自己……

閱讀時,米夏埃爾只感覺一股股力量,如細流般慢慢匯聚心間,滋潤了他干枯的靈魂。

他思想變得成熟,行為也隨之果敢。

他做了個大膽的決定——救贖漢娜。

米夏埃爾找來錄音機,錄下一本本書的朗讀,寄給正在服刑的漢娜。

而巧的是,身陷囹圄的漢娜,也幾乎同時開啟了自我救贖。

她從識字學起,短短幾年后,便可以讀書看報,記日記,寫書信。

當米夏埃爾寄出錄音時,他萬萬沒想到,能收到漢娜的親筆回信。

就這樣,二人「再續前緣」。

這次不再是淺薄的情欲糾纏,而是精神上的交流,靈魂上的共進。

一轉眼,16年過去了,漢娜因表現良好,被提前釋放。

漢娜出獄前,米夏埃爾前去探望,遠遠地望著漢娜衰老的背影,不禁暗自傷神。

然而,當漢娜轉過臉,他卻驚訝地發現,這竟是一張無比安靜的面孔。

漢娜曾經躲閃的眼神不見了,取而代之的,是一束堅定又自信的目光。

他一掃心中陰霾,與漢娜暢快地聊了天,并約定出獄那天親自來接她。

可就在漢娜出獄的前一天,意外降臨——漢娜自盡了。

米夏埃爾本以為她是用死來逃避現實,但當他整理完漢娜的遺物,才恍然大悟,這是漢娜對自己的成全。

十幾年的閱讀,早已令漢娜脫胎換骨,她為自己的過去懺悔,用生命慰藉死去的同胞。

遺書里,她拜托大家將自己的全部積蓄,捐給奧斯維辛集中營的幸存者。

她還為米夏埃爾留下了幾本書,希望他能在閱讀中,活得更加幸福快樂。

漢娜認真地梳理了自己,承認了曾經的羞愧與掩飾,看到了自己背負的罪惡。

她坦言這是閱讀賜予的頓悟,也慶幸自己在書籍中,找回了靈魂。

小說最后,米夏埃爾和漢娜一樣,在閱讀中完成了靈魂的覺醒。

他不再悲傷,不再脆弱,抱著漢娜留給他的書,堅毅地走向了遠方。

他們的故事,讓我想起董卿的一段話:

讀書的「用」,不在眼前,不在當下,而是像甘霖滋潤萬物,所呈現出的那種生機勃勃。

我們之所以能被書籍滋養,是因為閱讀幫我們看見自己,洞悉世事,豐富內心,建立觀念。

讀書,讓我們見賢思齊,見不賢而自省;讓我們在別人的故事里思索自己的命運;教我們分辨善惡美丑,幫我們釋懷遺憾,最終,助我們成為自己。

你看的每個字,都將融進血液精神;你讀的每句話,都將沉淀為智慧。

這是一個潤物無聲的過程,更是一種不動聲色的修行。

終其一生,我們都在尋找散落在書中的靈魂。

4

王國維在《人間詞話》里將人生分作三重境界:

第一重:昨夜西風凋碧樹。獨上高樓,望盡天涯路。

生活里,我們總會不知所措,在彷徨迷茫中,不知人生之河流向何方。

第二重:衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。

我們時常為想不通的事輾轉反側,為彌補不了的遺憾心力交瘁。

第三重:眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。

有那麼一天,我們忽然想通了,活透了,像丟了魂的人在某個瞬間醒了過來。

王國維的三境界,也是哈德·施林克的《朗讀者》,所呈現的成長路徑。

米夏埃爾和漢娜,都曾因不讀書而內心匱乏,要麼被欲望糾纏而迷失自我,要麼固守著遺憾,活得小心翼翼。

等他們在書籍中找到靈魂,驀然回首,然后看見了真正的自己。

周國平說:「我相信在靈魂和靈魂之間存在著某種親緣關系,閱讀就是跨越時空去尋找自己的靈魂親人。」

只要堅持閱讀,總會有一本書,會是你的精神導師,陪伴你度過余生。